MBAとは

MBAとは何か?

これを理解するなら

その学位の質と

価値の見極めが

可能になります。

日本はもはや、井戸の蓋を閉じた井の中の蛙?

市場環境が急激に変化している昨今、企業はより高度で実用的な経営知識・スキルが必要とし、経営トップや部門責任者の博士号取得(特にMBA取得)は世界的には当たり前のステイタスとなっています。世界の企業のそのような動きに、日本は出遅れています。データによると、人口100万人あたりの修士号取得者数は最先端の英国と比べてたったの約1/5しかいないのです。世界平均数と比べても1/2以下になる結果です。

実際に、企業役員などの最終学歴を比較してみると、その差は歴然としています。条件が等しいデータではありませんが、日本の企業役員の最終学歴で大学院以上の学歴を持った人は全体の5.9%、それに対して米国の上場企業の管理職などの最終学歴は43.9%~61.9%となっています。

経営を野球の試合に例えると、「ヒットの打ち方を体得しているプロが多いチーム」と「野球の試合経験もあまりなく、ほぼ素人の人が多いチーム」ではどちらが有利か、想像はつくでしょう。 このような状況では優秀な海外のビジネスマンと対等に競争することは非常に困難です。

MBAに関する説明動画

教育の品質

MBA学位は教育機関によって与えられるものです。それぞれの教育機関をどれだけ管理し適正化させていくかが、教育の質が決まるポイントとなります。どの教育機関においても必ず「評価」が行なわれます。もちろん、評価をするということは、教育の質が良くない=不適と評価される教育機関があります。

認証機関が不適と評価した教育機関に対しての対応(影響)は、その国々によって異なります。米国や英国では不適と評価された教育機関に対して、国や州から奨学金や補助金を給付しないなど規制を行っています。そのような厳しい対応を行うことで、教育の質を担保しています。

*日本にはMBAそのものを評価する期間はありません。あくまでも文科省認証の枠内での評価です。

文部科学省はMBAという学位に関与しておらず、第三者認証のない学校は独自にMBAを名乗っているのが現状です

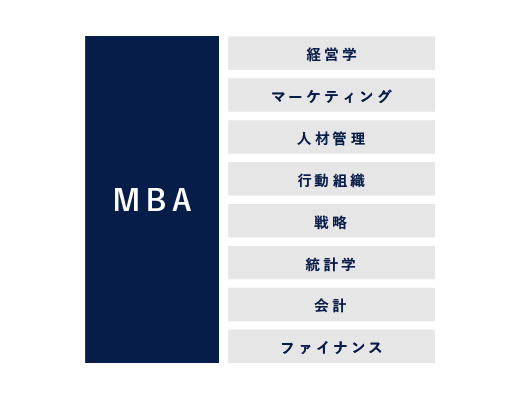

そもそも、MBAとは何なのか?

MBAはMaster of Business Administrationの略称です。日本では「経営学修士」と訳されることが多いのですが、Administrationは「管理」という意味ですので、経営学(経営の研究分析)という言い方は適切とは言えません。正しく訳すならば「経営管理学修士」、MBA取得者の実態に合わせるならば「経営管理を実行し、結果を出す経営管理学修士」と言っても良いでしょう。 企業がMBAホルダーに期待するのは「結果を出す」ことです。 素早い意思決定、変化に対する対応力とスピードのある展開力が重要であり、その為には、単に学習するのではなく、実践を前提とした「思考構築力」「学習の展開力」を身につけていることが重要です。 ビジネスにおいて結果を出すためには、経営に関して全般的な知識と実行力を持っていなければなりません。例えば「ファイナンスだけ」という局所的な分野だけでは、十分とは言えないでしょう。

日本のMBAは?

文部科学省は学部学科等の設置認可は行うものの、特定の名称を持つ学位が「どういったシラバス・カリキュラムを修了した者に授与される学位であるか」を規定してはいません。当然MBAがどういう学位であるかについても規定してはいません。文部科学省にはそれを規定する部門はなく、本来であればその任を負うに相応しいと思える独立行政法人にも対応する規定はありません。

規定がなければどうなるか?必然的に「MBA」の定義はぶれます。都合の良い手前勝手な論法によってMBAの拡大解釈がはびこってしまっているのが今の日本の現状と言えます。

仮に「当校ではMBA学位が取得できます。」と謳っている日本の教育機関があったとしたら、注意深くその実態を見極める必要があります。なぜならそれはMBAたる裏付けを持たない「自称MBA」でしかない場合がありえるからです。

右は当校ディレクターの喜多の記事が、朝日新聞「私の視点」に掲載されたものです。